Dialogue

くりやの対話

Dialogue

2023/11/27

未来を照らす朝日焼のサステナビリティ

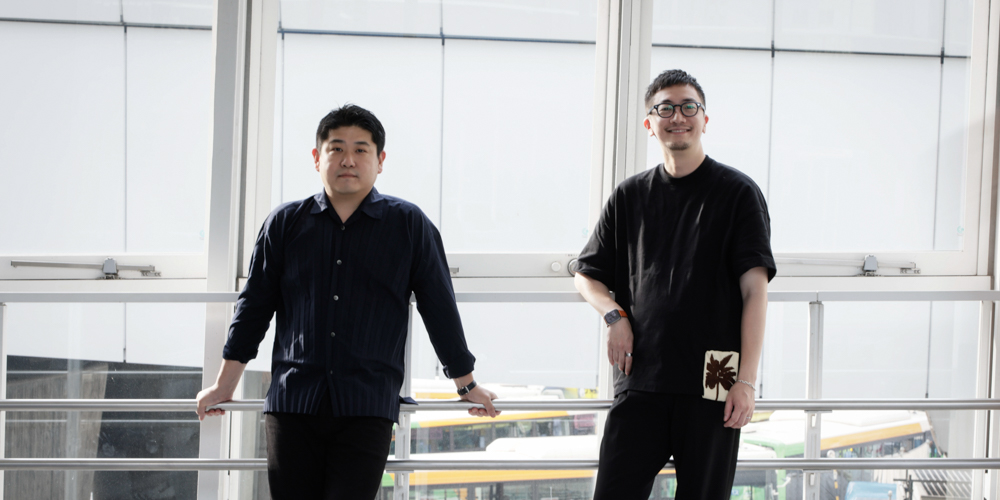

松林豊斎さん×栗岡大介(前編)

宇治の茶陶「朝日焼」の当代窯元、松林豊斎さん。400年以上の歴史と伝統を継承し、茶人・小堀遠州が創造した「綺麗さび」と呼ばれる美意識をベースに様々な活動をされています。前編では朝日焼に息づく本質的なサステナビリティに迫り、これからの未来について語り合いました。

朝日焼ウェブサイト https://asahiyaki.com

松林豊斎(まつばやし ほうさい)さん

朝日焼十六世窯元。1980年、朝日焼十五世松林豊斎の長男として生まれる。2003年同志社大学法学部を卒業後、日本通運(株)に就職。2004年の退職後、京都府立陶工訓練校にてロクロを学び、父豊斎のもとで修行。英国セントアイブスのリーチ窯での作陶などを経て、2016年、十六世豊斎を襲名。「綺麗さび」という美意識をもとに作家として活動、京都の若手伝統工芸職人グループ「GO ON」では伝統工芸のさらなる可能性を探るなど既存の枠組みにとらわれない取り組みを国内外で行っている。

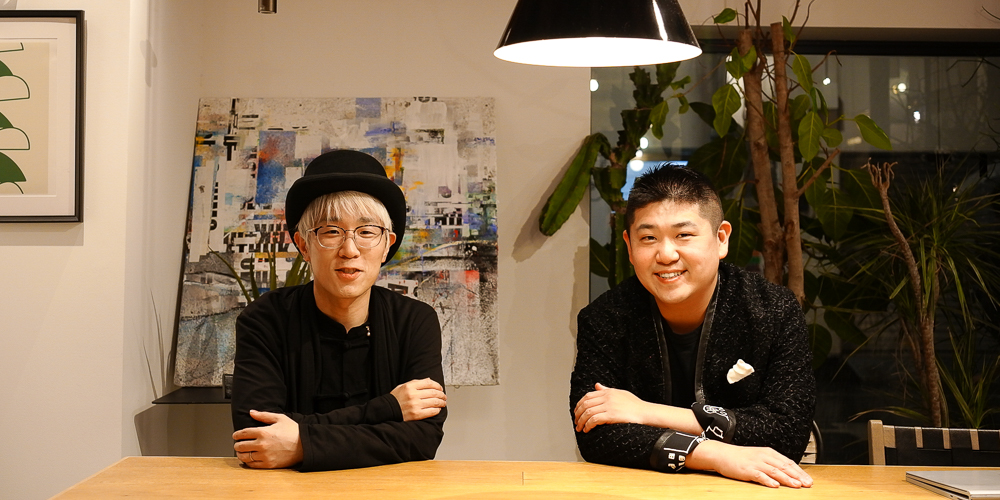

優しい兄貴のような存在

栗岡大介:松林さんと最初に出会ったのは昨年でしたね。ビジネス界だけではなく多様な業界の方々が集まって未来について語り合う、というような趣旨の会でしたが、そこで移動のクルマと晩御飯のテーブルが一緒でした。僕は以前より一方的に松林さんの作品のファンだったので、興味津々で質問攻めにしてしまいました…(笑)。

松林豊斎さん:「僕、松林さんの朝日焼が大好きなんです!」がお会いした時の第一声、とても驚いたことを覚えています。勝手に伝統工芸などに関心がない方なのかと思い込んでいましたから、いい意味での違和感がありました。

それからたびたびお会いしていつも感じているのは、栗岡さんはステレオタイプにハマらない人だということ。会話していても、常に予想と違う角度からボールが返ってきます。基本的にものすごく頭の回転が速い方ですが、まっすぐボールが返ってくることがまずないな、と。

栗岡:どうしてもまっすぐ返せなくて(笑)。松林さんは僕の発散するアイデアを受け止めてくださり、いつも考えがシャープになっています。本当にありがとうございます!

松林:毎回思うことですが、栗岡さんの話は常識にとらわれていません。それがとてもいいんですよ。非常に面白いし、僕にとっての学びにもなっています。

栗岡:僕にとって松林さんは優しい兄貴のような存在なんです。今日もまたどこにボールが飛んでいってしまうかわかりませんが、どうかよろしくお願いします(笑)。

松林:いつものようなメディアの取材と違って、僕も何を話すか全然考えていません。「対話」を楽しみましょう。

小堀遠州と分人主義

栗岡:松林さんにはこれまで何回もお会いしていますが、シチュエーションによっていくつかの顔を持っていらっしゃるな、と感じています。作家の平野啓一郎さんが提唱されている「分人主義」を地で行っているという感じです。僕が京都の窯にお邪魔する時は朝日焼作家の十六世松林豊斎で、東京でご飯をご一緒する時は文化人や起業家としての顔もあるし、個展でお会いする際はもちろん作家でもあるんですが、お話がとても上手だから半分ギャラリスト(美術商)のような雰囲気もあります。

松林:それは喜んでいいんですよね…(笑)。そうですね、「分人主義」については僕も本も読みましたが、すごく共感しています。複数の顔を使い分けるというと現代では「本当の自分をさらけ出していない」とネガティブなイメージで語られがちですが、人間のいろんな側面をそれぞれ大事にしながら、人格を統合していくような考え方ができると楽に生きられるんじゃないかと思っているんです。

栗岡:僕、もともと朝日焼を知ったのは、小堀遠州について調べていたことがきっかけだったんです。小堀遠州という人もかなりさまざまな分人を持っていた人じゃないですか。だから松林さんの姿に遠州を重ねているところがあります。

小堀遠州は茶人として有名ですが、作庭家でもあり、建築家でもあり、さらに書も絵もやる、現代でいうところのマルチ・クリエイターです。この人面白いな、いったい何者なんだろうと思って、いろいろ本を読んだりしていたら、朝日焼にたどり着いたんです。

松林:ああ、なるほど、そこが入り口だったんですね。千利休、古田織部、小堀遠州…いわゆる三大茶人の一人ですが、遠州が茶陶を指導した「遠州七窯」のひとつに数えられるのが朝日焼になります。

栗岡:遠州の確立した茶の湯の美意識は「綺麗さび」(閑寂や枯淡のなかに、その反対の言葉とも思える華やかさや麗しさのある風情のこと)と呼ばれますよね。朝日焼にもその美意識が受け継がれているわけですが、松林さんはこの概念を現代において大胆に再解釈していらっしゃいます。最初に作品を拝見した時は、いい意味で衝撃を受けました。

茶盌 月白釉流シ金彩 十六世豊斎作

松林:嬉しいです、ありがとうございます。遠州が生きたのは戦国時代の混乱からだんだんと安定に向かっていく時代でした。彼も「これからの時代は調和が必要になってくる」と感じたんでしょう。公家・武家に代表されるように、対立する異なる思想や体制をどう調和させるかということにすごく腐心し、そこから「綺麗さび」という美意識が生まれました。

そこには確かに分人主義的な発想に通じるところもあると思いますね。自分の中の異なるものをいかに調和させるのか、どうやって整合性を取りながら生きていけばいいのか。おそらく遠州は自分に正直でいるための優れたバランス感覚の持ち主だったんじゃないでしょうか。その感覚は現代においてますます必要とされる気がしています。

死を意識して未来を想う

栗岡:松林さんご自身は作家としてのデビューは案外遅いほうだったんですよね。しかも、若い頃に一度死にかけていると聞いて、驚きました。

松林:朝日焼の家系に生まれたからにはいつかは後を継ぐものだとは思っていましたが、漫然とレールに乗るのは嫌で…大学卒業後に一年だけサラリーマンも経験しています。焼き物の道に進もうと決めたのは25歳の頃でした。

ところが焼き物学校で勉強しているときに、なんとガンが発覚しまして。手術やら抗ガン剤の治療やら8ヶ月くらい入院して、なんとか一命を取り留めて帰ってきました。5年生存率が48%だったので、言ってみれば少し分の悪い二択の賭けだったわけですが、なんとか生き残りました。それである種の運命というものがあるんだろうなと感じまして…家業を継ぐわけですね。そして、現代の伝統工芸の世界においてどうにか新しい価値観を示していこう、という気持ちで活動するようになりました。京都の若手伝統工芸職人たちと「GO ON」というグループでもさまざまな発信をしています。

GO ON :https://www.go-on-project.com/jp/

朝日焼の登り窯の前で説明を受ける

栗岡:死を意識している方は、今この瞬間を大切にするが故に、少し刹那的に生きるというイメージがあります。一方で、松林さんは「今」ではなくむしろ「未来」に向けてエネルギーを放っているように感じていて。そこも小堀遠州と松林さんがリンクする部分だと僕は勝手に思っているんです。

千利休も古田織部も時の権力者と衝突して、切腹させられてしまいます。ところが遠州は生き延びるわけですよね。死を強烈に意識していたはずだけど、そこで刹那的になるのではなく、どうやったら自分の考えを未来に残し続けられるのか、言い換えると「どうやって生き続け、自分のクリエイティブを未来のために発揮し続けることができるのか」ということを遠州はすごく考えていたんじゃないか、と。

初めて松林さんの作品を見た時、50年100年先の生活にもフィットするような作品をつくられているように感じました。色、形、手触り、今だけでなく未来で生きる人々の五感を活性化させるような…。それは、松林さんが死を強く意識した上で、「未来のために何をつくり続けたいのか」を作品を通じて表現されているからではないでしょうか。遠州のつくった「綺麗さび」という美意識を、遠州同様に「死を意識し、未来を生きる」松林さんが現代人へ再解釈するプロセスにおいて、さまざまな作品や活動が世の中に生まれている。そんな風に私の目には映っているんです。

松林:なるほど、面白いですね。自分の言動をまとめていただいているので当たり前かもしれないですが(笑)、深く共感しながら伺っていました。

今こそ未来に対しての指向性を強くしないと、資本主義的な意味でも地球環境的な意味でもいよいよ「人間社会がもたない」んじゃないか、という思いが僕自身の根っこにあります。

朝日焼、そしてお茶の世界は400年以上継承されてきて、そこには現代で必要とされている「継続性」のヒントというものが間違いなくあるはずです。ただ一方で、固定化してしまって時代の変化に対応できていない部分もある。伝統の中からサステナビリティのエッセンスを抽出し、今の時代にその考え方を伝えていくというのが、僕の作品づくりや空間づくりで大切にしているところですね。

2017年に誕生した「朝日焼 shop & gallery」

先代から継承された土

栗岡:サステナビリティというところでいうと、僕、朝日焼の「土」の話にすごく感動したんですよ。先代が掘ってくれた土を使っている、という。

松林:京都・宇治という場所は扇状地で非常に良質な陶土が豊富に採れる場所でして、400年前の初代が朝日焼の土として使い始めたのが最初なんですね。陶土を掘るというのは大変な作業なので、余分に掘っておいて貯めておこう、となりました。すると寝かせておいた土のほうが扱いやすいことがわかり、土を余分に掘っておいて寝かせてから使う、というのが習慣になった。そして江戸中期以来、親が掘った土を子が使う、あるいは孫が使う、という儀式的なサイクルが生まれました。今、僕が使っている土は祖父以前が掘ってくれた土なんです。

栗岡:素晴らしいですよね。当然ながら、土そのものに対する身構えも変わってくると思います。

松林:はい。それに、このサイクルだと同じ規模感で継続するということが前提になるので、乱獲が起きません。大量生産・消費時代に土の乱獲が起きたために、今では土が足りないというところもありますが、朝日焼の場合はこの先100年、200年でも問題ないくらいの土を既に確保してあります。土を継承していく「儀式」そのものが本質的にサステナブルなシステムなんですね。

栗岡:安定的な供給が可能だし、土も熟成する。非常に理にかなっています。機能面だけではなくて、精神面では先代への感謝も生まれる。松林さんもこれから子供たちや孫たちのためにどんな土を残してあげようかということを考えられるわけじゃないですか。地縁と血縁の掛け算で、理想的な継承の素地が整いますよね。

松林:もちろんいつの時代も継承を第一にすべきというわけではなくて、ダイナミックな変化が必要な時代というのもあるとは思います。ただ、現代は短期的な拡大・成長に行きすぎているところがある。先程の土の話のように「継承」にプライオリティをおいて生活を営んできた我々だからこそ伝えられるものがあるんじゃないかと思っています。

ローカルの再定義

栗岡:僕は日本の地域の伝統文化の事業承継という分野に可能性を感じています。その理由の一つには、松林さんのおっしゃるサステナビリティがあります。世界は日本のローカルが連綿と受け継いできた伝統文化、その文化が有する思想に刮目しています。

松林さんご自身がまさに宇治という地域に根付いた伝統文化の継承者であり、グローバルに向けた活動も精力的に続けていらっしゃいますが、日本のローカルの未来についてどう捉えていらっしゃいますか?

宇治川のほとりで400年の歴史を刻む朝日焼

松林:そうですね、ローカルの定義を新しくする必要があるなと感じます。

個(パーソナル)の集合が地域社会(ローカル)ですが、パーソナルの多様性が尊重されてきている現代においては、「地域の集まりには必ず参加してください」「町内会の長老のいうことを聞いてください」みたいな従来型の画一的なローカルの概念はもう通用しないわけですよね。とはいえ、特色ある地域文化を築いていくためにコミットメントする人たちがいなくなってしまったら、世界が注目するようなローカルのカルチャー、伝統文化も成立しなくなります。誰かが担い手として引き継いでいかないといけない。

引き継ぎ手、担い手の有無問わず、地域にはやはりグローバル化の波も押し寄せてきています。グローバルを志向する企業群が「経済合理性」という普遍的な考えを突き詰めて事業を進めると、どんな地域でもどんな人にも同じサービスを提供することになる。最終的にはローカルの特色をどんどん消していってしまうことになります。

パーソナルを重視したらローカルから人が離れてしまい、さらにどこもかしこもグローバルな波に侵食されてきている感覚がある。それが現状じゃないでしょうか。ここの関係性ってすごく難しいなと思います。

栗岡:なるほど。次の時代につなぐためには、ローカルの再定義をするプレイヤーが各地に必要になってきますね。そこにはまた長期的に見た経済合理性が伴わないといけないのですが…。難しいですね…。

松林:だからこそなんですよ、栗岡さんがやる意義があるポイントというのは、やっぱりそこなのかなと思います。もちろんローカルカルチャーの担い手が他のところから糧を得られる場合はそれでいいのですが、基本的には地域でビジネスをしている人たちが、それで食えるようにならないと固有の文化は継続していきませんよね。

今は地域内で経済が成り立たなくなっているので、外からのお金が入ってこないと回っていかないところがほとんどです。外からのお金というのは観光というのがやっぱり一番シンプルで、ローカルの価値を高めつつ、それを外からの人たちに対して提供することによって経済が成り立つ、中と外のヒト・モノ・カネのバランス、いい塩梅を探る必要があります。しかし、そこに哲学がなければ事業そのものが「経済合理性」を優先する企業群と似たものになってしまい、やはり固有の文化や伝統が薄れていってしまう。

栗岡:そうですよね。僕自身もくりやとしてローカルカルチャーの担い手に対して事業継承や事業伴走のサポートを開始していますが、どういう関わり方が最善なものかを悩みながら模索しているところなんです。今、とても悩んでいます。

(後編に続きます)

Photo: Kai Nimura

Back Number

バックナンバー

Back Number